市役所に書類を郵送する際、宛名や封筒の書き方に迷った経験はありませんか?

「正しく届くか心配」「敬称の使い方が分からない」など、不安に感じる方も多いはずです。

特に市役所のような公的機関へ送る郵便物は、正確性と丁寧さが求められます。

この記事では、市役所宛の封筒の基本的な書き方から、敬称の正しい使い方、封筒に添える添え状のマナーまで、郵送に必要な情報を網羅的に解説します。

はじめて市役所へ書類を送る方にも、再確認したい方にも役立つ「保存版マニュアル」として、ぜひご活用ください。

市役所宛の封筒書き方の基本

封筒のサイズと選び方

市役所に送付する書類は、A4サイズが主流であり、ほとんどの申請書や提出書類がこのサイズに収まるように作成されています。そのため、封筒はA4サイズが折らずにそのまま入る角形2号(240×332mm)を選ぶのが最適です。

特に、証明書や公的申請書などのように、折り曲げが禁止されている書類には角形2号が必須となります。また、角形2号は書類が多い場合やクリアファイルを入れて送る場合にも余裕があり、安心して使えます。

返信用封筒が必要なケースでは、長形3号(120×235mm)を同封するのが一般的です。長形3号はA4サイズを三つ折りにした書類がちょうど入る大きさで、返信が必要な申請手続きなどで多く利用されます。

返信用封筒にはあらかじめ差出人の住所と氏名、そして必要な切手を貼っておくことで、市役所側の手間を減らす配慮となります。封筒の選び方ひとつで相手への印象も変わるため、用途に応じた封筒選びを心がけましょう。

基本的な書き方と配置

封筒に宛名を書く際は、文字を大きく丁寧に書くことが基本です。特に宛名は封筒の中央にしっかりと配置し、読みやすさを重視します。文字が曲がったり傾いたりしないよう、あらかじめ薄くガイドラインを引くのも一つの工夫です。

差出人の情報は封筒の左上に記載するのが一般的ですが、裏面に記載する場合もあります。住所や氏名、電話番号などを省略せず、正確に記載しましょう。

記載方式は縦書きが正式な形式とされていますが、横書きでも問題ありません。横書きの場合は左上から右下に向けて住所や宛名を書きます。ビジネス文書として送る場合は、フォーマルさが求められるため、縦書きの方が好印象を与えるケースが多いです。

宛名書きの注意点

宛名を書く際は、市役所の正式名称および該当部署名を略さずに、丁寧に記載することが重要です。略称や俗称は使用せず、「〇〇市役所〇〇課」と正確に表記しましょう。

また、宛名に誤字脱字があると、文書が正しく届かないだけでなく、相手に対して失礼な印象を与えることがあります。特に公的機関への郵送では、信頼性や正確性が求められるため、記載内容は何度も見直してから封入しましょう。

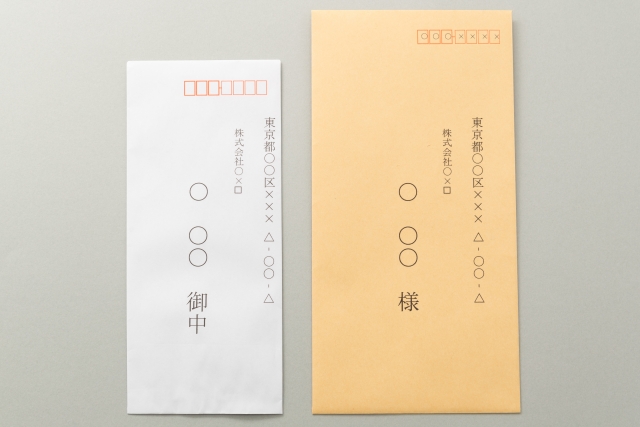

さらに、担当者名がわからない場合は、部署名の後に「御中」と記載するのが正しいマナーです。担当者の個人名が判明している場合は、「様」を使用して個人宛てに送るようにします。このように、宛名の書き方には細かいルールがありますが、相手への敬意を示すうえでも非常に重要な要素となります。

宛名の書き方と敬称の使い方

市役所宛の敬称について

市役所全体や各課、各部署に郵便物を送付する際には、宛名の最後に「御中」という敬称をつけるのが一般的です。「御中」は団体や法人、部署などの個人ではない宛先に対して使用される丁寧な表現であり、ビジネスや公的な書類のやり取りでは欠かせないマナーのひとつです。

一方で、個人名が明確にわかっている場合には、「様」を用いるのが原則です。「様」は個人に対する敬称であり、丁寧で誠実な印象を与える表現です。

たとえば、部署宛に送る場合は「〇〇市役所 環境課 御中」と記載し、担当者が明らかな場合には「〇〇市役所 総務課 田中様」と記します。

部署名と個人名が両方わかっている場合は、「〇〇課 田中様」と組み合わせて表記します。なお、「御中」と「様」を同時に併記することは誤りなので、どちらか一方を状況に応じて使い分けましょう。

担当者名の書き方

担当者の名前が明らかな場合は、封筒の宛名に部署名とその下に担当者の氏名を記載し、「様」をつけることで、より丁寧な印象を与えることができます。

例えば、「〇〇市役所 環境課 田中一郎様」と記すのが正しい形式です。このように書くことで、書類が確実に該当の担当者に届く可能性が高まり、対応もスムーズになります。

担当者の氏名が不明な場合は、無理に個人名を書くのではなく、部署名のみにして敬称は「御中」を使用するのが適切です。

また、担当者の肩書き(例:課長、係長)までわかっている場合には、「〇〇市役所 総務課 課長 田中一郎様」といった表記も可能です。正式なビジネス文書や公的手続きでは、肩書き付きの宛名はより信頼感を与えます。

例:

〒000-0000

〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1

〇〇市役所 環境課 田中一郎様

また、個人名と部署名が混同しやすいケースでは、部署名と個人名の間に一行空けて記載することで視認性を高める工夫もできます。

御中と各位の使い方

「御中」と「各位」は、それぞれ使い方に明確な違いがあります。「御中」は特定の部署や団体、法人などに宛てるときの敬称であり、日常的に市役所に郵送する際はこの表現が基本となります。たとえば「〇〇市役所 税務課 御中」など、具体的な部署を明記した上で使うのが一般的です。

一方、「各位」は複数人に対して敬意をもって呼びかけるときに用いる表現であり、通常は文書の冒頭に宛名として使用されます。例えば「関係者各位」や「ご担当者各位」などです。ただし、「各位」はあくまでも文書本文での呼びかけや案内に用いるものであり、封筒の宛名欄に使用することは適切ではありません。

したがって、封筒に書く敬称としては「御中」が基本であり、「各位」は使わないよう注意が必要です。敬称の正しい使い分けは、相手に敬意を伝えるうえで非常に重要なポイントです。

住所と郵便番号の記載方法

自分の住所の書き方

差出人の住所は、都道府県から正確に記載します。番地や建物名、部屋番号も略さずに書き、郵便番号も記入しましょう。

市役所の住所記載例

たとえば「〇〇市役所」の住所が「〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1」である場合、次のように書きます:

〒000-0000

〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1

〇〇市役所 環境課 御中

郵便番号の書き方

郵便番号は封筒の右上に、7桁すべてを記載します。ハイフンも省略せず、「000-0000」の形式で書くのが一般的です。

封筒表面と裏面の書き方

表面の書き方(縦書き・横書き)

縦書きでは右から左へ、住所→宛名の順に記載します。横書きの場合は左から右へ、住所→宛名と進みます。バランスよく中央に配置することが大切です。

裏面に必要な情報

封筒の裏面には、差出人の住所・氏名・電話番号を記載します。封をした部分に「〆」や「封」と記すと丁寧です。

封筒の扱いとマナー

汚れた封筒や折れた封筒は避けましょう。のり付けはしっかり行い、テープ止めも可。送付前に中身の確認も忘れずに。

郵送時の切手と送付方法

必要な切手のサイズと金額

角形2号封筒の場合、定形外郵便となり重さによって料金が異なります。たとえば50g以内なら120円、100g以内なら140円が目安です。返信用封筒には切手を貼るのがマナーです。

郵送のタイミングと注意点

締切がある書類の場合、余裕をもって発送しましょう。平日午前中の投函がベストです。ポスト投函ではなく、窓口からの発送だと安心です。

重要書類の郵送方法

重要書類は「簡易書留」や「特定記録郵便」で送ると安心です。追跡番号が付くため、確実に届いたか確認できます。

返信用封筒の書き方

返信用封筒の必要性

返信が必要な申請書や請求書の場合、返信用封筒を同封するのがマナーです。宛名や住所、切手を貼っておくと丁寧です。

返信用封筒の宛名書き

宛名には自分の住所と氏名を記載します。封筒のサイズは長形3号が一般的です。郵便番号も忘れずに記載しましょう。

封筒の中身に関する注意

返信用封筒には必要書類のみを入れ、不要なものは省きます。クリップやホチキスで留めないのが基本です。

封筒に添える添え状の書き方

添え状の役割

添え状は送付物の目的や内容を簡潔に伝える書類です。相手への配慮や丁寧さを示す意味もあります。

添え状の内容例

以下のような構成が一般的です:

- 宛先(市役所名・部署名)

- 自己紹介

- 用件の簡単な説明

- 同封書類の一覧

- 結びの挨拶

添え状のマナー

パソコンで作成し、最後に手書きの署名を加えると印象が良くなります。誤字脱字がないよう注意しましょう。

市役所宛の書類別の書き方

請求書や申請書の書き方

申請書や請求書を市役所へ送付する際には、必ず指定された様式に従うことが求められます。提出書類には多くの場合、決まったフォーマットや記入例が存在しており、それに従って正確に記載することが重要です。

特に、申請者情報、申請日、対象内容、理由、添付書類の有無などの記入漏れがあると、手続きが進まず、申請が受理されない可能性があります。

場合によっては、再提出が必要になるなど、手続きが大幅に遅れることもあるため、内容を一度書いたあとで再確認し、必要に応じて第三者に見てもらうのも良い方法です。

また、押印が必要な場合には、印影がかすれていないか、所定の位置に押されているかにも注意しましょう。特に請求書では、合計金額、振込先情報、支払い期限などの記載ミスが後々のトラブルに発展することがあるため、慎重な記載が求められます。万が一、修正が必要になった場合は、訂正印を使用するなど、ビジネスマナーに則った対応を心がけましょう。

手続き関連書類の注意点

マイナンバーや個人情報を含む書類を市役所に送付する際は、情報の漏えいを防ぐために、封入方法を厳重にする必要があります。二重封筒を使用したり、透明で中身が見える封筒を避けるなど、個人情報保護の観点からの配慮が重要です。

さらに、封をする際にはしっかりとのり付けを行い、開封防止のシールや「重要書類在中」といった表示を封筒に加えることで、安全性が高まります。

宛名の記載についても、正確であることが求められます。住所・部署名・敬称などを間違えると、書類が正しい部署に届かない可能性があります。

特に部署名が似ている場合や、市役所の建物が複数ある場合には、細部にわたる正確性が非常に重要になります。加えて、封筒表面に記載する情報と、封入書類内に記載されている情報(住所や氏名など)が一致していることも確認しましょう。

一般的な書類の宛名書き

提出先の部署が明確でない場合や、どの課に送るか迷う場合でも、できる限り最適な部署名を記載するようにしましょう。たとえば、総務関連の書類であれば「総務課 御中」とし、福祉関連の書類であれば「福祉課 御中」と記載することで、処理のスピードが格段に上がります。

部署名が特定できない場合は、市役所代表宛に送りつつ、封筒に「関係部署御中」や「ご担当者様宛」などと付け加えることで、適切な部署に振り分けられやすくなります。

また、宛名の文字は丁寧に大きく書き、封筒の中心にバランスよく配置しましょう。見やすさもまた、受け取る側の印象を左右します。市役所という公共性の高い相手だからこそ、書類や宛名の書き方には細部まで注意を払いましょう。

ビジネスマナーとしての郵便物の取り扱い

郵便物の印象を良くする方法

清潔な封筒、整った字、正確な記載は相手に好印象を与えます。封筒の色は白やクリーム色が無難です。

ビジネスマナーとしての手紙の書き方

文章は丁寧語を基本とし、適切な敬語を使います。句読点の使い方やレイアウトにも配慮しましょう。

人事課など特定部署への送り方

部署名を必ず明記し、「〇〇市役所 人事課 御中」と記載します。担当者がわかる場合は個人名を併記し、「様」を付けましょう。

まとめ

市役所宛に郵便物を送る際には、封筒のサイズや宛名の配置、敬称の使い方など、さまざまなビジネスマナーが求められます。ちょっとしたミスが書類の遅延やトラブルの原因になることもあるため、丁寧な対応が大切です。

今回ご紹介したポイントを押さえれば、誰でも正確で失礼のない郵送が可能になります。特に初めての手続きや大切な書類を扱う場合には、本記事を見直してから準備することで、安心して手続きを進めることができるでしょう。

正しい郵送マナーを身につけることで、信頼されるやり取りが実現できます。今後も市役所やその他の公的機関とのやり取りに、ぜひこの記事をお役立てください。