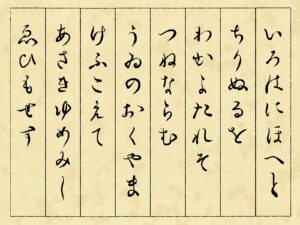

いろは歌は、47の仮名文字を一度ずつ使用して構成された和歌です。

この歌は、古来より日本語の文字を覚えるために用いられてきましたが、現在では教育現場でほとんど使われていません。その理由の一つに、いろは歌に隠されたとされる不気味なメッセージが挙げられます。

いろは歌に隠された謎の言葉

いろは歌を特定の方法で読み解くと、いくつかの意味深なフレーズが現れます。

| 行目 | 文字列 |

|---|---|

| 1行目 | いろはにほへと |

| 2行目 | ちりぬるをわが |

| 3行目 | よたれそつねな |

| 4行目 | らむうゐのおく |

| 5行目 | やまけふこえて |

| 6行目 | あさきゆめみし |

| 7行目 | えひもせす |

縦読みすると、以下のような言葉が浮かび上がります。

- 殴(とがなくてしす)…とが無くして死す。このフレーズには、罪が無いにもかかわらず処刑されるという無念さと悲しみが込められていると解釈されます。

咎(とが)は罪を意味し、ここでは理不尽に命を奪われた者の悲痛な訴えとして読むことができます。

また、このような表現が当時の社会でどのように受け取られたのかを想像すると、理不尽な司法や政治体制の影響を示唆している可能性も考えられます。冤罪や不当な処遇に対する抗議としても捉えられるこの言葉は、単なる一フレーズではなく、人々の恐れや抵抗の象徴とも言えるでしょう。

- ほを津の小女(こめ)…この言葉には、私の思いや真実を一人の女性(夫人や妻)に伝えてほしいという強い願望が込められているとされます。

津という地名や当時の文化的背景を考えると、ここでの”津の小女”は、ある特定の地に残された大切な人、または愛する人を指している可能性があります。

この表現は、無実の罪で命を奪われることになった作者が、愛する者への遺言として残した隠喩とも言えます。これにより、歌全体が単なる言葉遊びを超え、切実なメッセージを内包していることが浮かび上がります。

このような言葉が現れるため、いろは歌には怖い意味が込められていると感じる人も多いようです。

“咎無くて死す” の意味

“咎無くて死す”という言葉には、罪がないのに命を奪われたという無念が表現されています。

咎(とが)は罪を意味し、無実にもかかわらず死に至ることを示唆しています。仮に作者がこの言葉を残したのだとすれば、当時の社会で理不尽な運命に見舞われた可能性が考えられます。

咎(とが)という言葉の由来

咎(とが)は、時に「棘(トゲ)」のイメージで語られることがあります。

棘がある人とは、問題を引き起こす者や悪事を働く者を指すこともあるため、ここから罪のイメージが連想されるのかもしれません。

「本を津の小女」の意味は?

『ほを津の小女』は、いろは歌に隠された古い言葉として読み解かれることがあります。このフレーズは、単なる言葉遊び以上に、深い願望や訴えを内包していると考えられます。

まず、この表現を分解してみましょう。「ほ」は本来の言葉や真実、「津」は地名や場所、「小女」は若い女性や妻を指すことがあり、これらを総合すると、愛する人へのメッセージとも解釈されます。

たとえば、当時の社会状況を想像すると、無実の罪で命を落とすようなことがあれば、作者が残したい最期の願いが隠されているのではないかと考えることができます。このフレーズは、「私が語り得なかった真実を、津に住む愛する妻に伝えて欲しい」というように、哀切な遺言として解釈することも可能です。

また、「津」という言葉には、交通の要所や港町など、人々が行き交う場所という意味合いもあります。このことから、作者は広く人々に伝えたい重要な事柄があったのかもしれません。

津にいる人物が、単に家族であるだけでなく、社会に何らかの影響を与える立場にある人間であった可能性も考えられます。

さらに「小女(こめ)」の解釈についても、当時の社会的背景を考慮する必要があります。

この言葉が、ただ若い女性を指すのか、それとも家族を代表する象徴としての意味を持つのかは、文脈によって異なるでしょう。

小女という言葉には、親密さや愛情を示すニュアンスも含まれており、これが単なる隠喩にとどまらないことを示しています。

このように、『ほを津の小女』には複数の層を持つ解釈が可能です。単に言葉を縦に読み取るだけでなく、当時の文化的・社会的背景や作者の心情を考慮することで、より深い意味が見えてくるのです。

現代に生きる私たちにとっても、このようなメッセージは、命の儚さや愛する者への思いを再認識させてくれるものかもしれません。

最終的に、『ほを津の小女』が示すものは、失われた者が残した「想い」そのものであり、それは時代を超えて伝わるべき普遍的なメッセージと言えるでしょう。

いろは歌に隠されたこのような言葉たちが、単なる文字列以上の価値を持つことは明白です。歌全体に秘められた奥深い意味を理解することによって、私たちは人生の本質に少し近づくことができるのではないでしょうか。

いろは歌が伝える人生観

いろは歌は、単に不気味なメッセージを秘めたものではなく、深い人生観をも表現しています。歌の各部分には、仏教的な教えが込められていると解釈されます。

| 歌のフレーズ | 本来の意味 |

|---|---|

| 色は匂へど、散りぬるを | 諸行無常(しょぎょうむじょう) |

| 我が世誰ぞ、常ならむ | 是生滅法(ぜしょうめっぽう) |

| 有為の奥山、今日越えて | 生滅滅已(しょうめつめつい) |

| 浅き夢見じ、酔ひもせず | 寂滅為楽(じゃくめついらく) |

簡単な解釈

- 色は匂へど、散りぬるを…人生は美しい瞬間があっても、やがて終わりを迎える

- 我が世誰ぞ、常ならむ…すべてのものは無常であり、永遠ではない

一言でまとめると、いろは歌は「人生は山あり谷あり」という真理を教えてくれます。困難な時も喜びの時も、すべてが人生の一部であり、それを受け入れて生きることの大切さが示されています。

まとめ

いろは歌には、単なる暗号や不気味なメッセージ以上に、深遠な人生観と哲学が詰まっています。

表面的な怖さに囚われるのではなく、その奥に秘められた意味を理解することで、人生をより深く考えるきっかけとなるのではないでしょうか。