親族の中でも、いとこは特に重要なつながりを持つ存在です。

日本語では、いとこを表す漢字において、性別や年齢が反映される点が特徴的です。

本記事では、いとこの漢字表記の種類やその使い分け、親族関係に基づく違い、さらには文化的背景について詳しく説明します。

正しい呼称や表記を理解することで、親族間のコミュニケーションをよりスムーズに進められるでしょう。

いとこの漢字表記の概要

表記の基本「従兄弟」とは

“従兄弟”という表記は、いとこを性別や年齢によって区別するために使われます。

また、古い書籍などでは“從兄弟”といった旧字体が使われることもあります。

表記の基本:「従姉妹」とは

“従姉妹”は、女性のいとこを区別するための表記です。

地域によっては、“姉従”や“妹従”といった異なる表記も見られることがあります。

その他の表記方法

“族兄弟”や“族姉妹”といった表現が使われる場合もありますが、一般的には“従兄弟”や“従姉妹”が主流です。

また、“従堂兄弟”という言葉も、かつて親密な親族関係を示すものとして使用されていました。

いとこの表記における区別

性別による違い

男性のいとこを指す際は“従兄弟”、女性の場合は“従姉妹”を使用します。

日常的な会話では単に“いとこ”と呼ぶこともありますが、公式な場や文章では性別ごとの区別が重視されます。

年齢による違い

年上のいとこには、男性なら“従兄”、女性なら“従姉”、年下の場合は“従弟”(男性)や“従妹”(女性)を使用します。

地域によっては、“兄いとこ”や“姉いとこ”など、親しみを込めた呼称が使われることもあります。

親等による違い

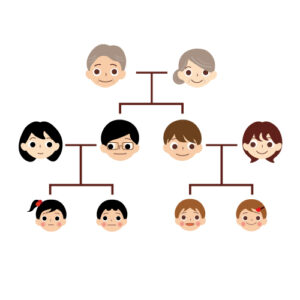

いとこは三親等に分類されます。これに対して、兄弟姉妹は二親等、甥や姪は同じく三親等です。

さらに、親同士がいとこである“はとこ”は四親等に該当します。家系図を使うと、親族間の距離を明確に理解しやすくなります。

いとこに関連する言葉

はとことの違い

はとこは親同士がいとこである関係を指し、四親等にあたります。

従兄弟姉妹より血縁が一段階遠くなるため、親族としての付き合いが希薄になることもありますが、地域や家族の伝統によっては親しい関係を築くこともあります。

兄弟姉妹との違い

いとこは兄弟姉妹に比べて血縁が遠いものの、親族として深い付き合いをすることがあります。

特に家制度が強かった時代には、いとこ同士が兄弟姉妹のように育てられることも珍しくありませんでした。

また、いとこ同士の結婚が一般的だった時代もあり、地域によってその名残が見られることもあります。

親族に関するその他の呼称

“いとこ”の他に、“叔父”、“叔母”、“甥”、“姪”など、さまざまな親族を表す言葉があります

。さらに、祖父母の兄弟姉妹は“大叔父”、“大叔母”と呼ばれ、その子供が“従兄弟姉妹”、孫が“再従兄弟姉妹”(はとこ)にあたります。

漢字の読み方と表記

漢字の読み方

いとこを漢字で表す場合、“従兄弟”(じゅうけいてい)や“従姉妹”(じゅうしまい)と読みます。

ひらがな表記

特に子供向けの文章では、“いとこ”とひらがなで表記されることが一般的です。

地域ごとの違い

地域によっては、古風な表記や独自の言い回しが使われることもありますが、全国的には“従兄弟”や“従姉妹”が広く通用しています。

いとこの呼び方と関係性

年上のいとこの呼称

親しみを込めて“○○兄さん”と呼ぶことがあります。

年下のいとこの呼称

年下のいとこに対しては、名前をそのまま呼ぶか、“○○ちゃん”、“○○くん”といった愛称を用いることが一般的です。

年齢と性別による呼称の例

- 年上の男性:従兄

- 年下の男性:従弟

- 年上の女性:従姉

- 年下の女性:従妹

これらの呼称を正しく使うことで、親族間の円滑なコミュニケーションが図れます。

親族内の特定関係について

関係の範囲と距離感

ある親族間の関係は、法的な枠組みでは親族の一部とみなされますが、近親者と比べるとやや距離があることが一般的です

。しかし、家庭や地域の文化によっては、親密さが異なる場合もあります。過去の社会では、同じ家で生活することにより深い絆が育まれるケースも見られました。

世代を超えたつながり

親世代を跨ぐことで、年齢差の大きな親族が存在することもあります。

このため、付き合い方や呼び方もさまざまです。親族の中には、近しい年齢の者もいれば、自分よりもかなり年長の者がいる場合もあり、その関係性は多様です。

親族間の交流

特定の親族を通じて、他の親族ともつながりを持つことができるのも特徴です。親族が集まる行事を通じて、交流が深まり、互いに助け合うことが習慣となっている地域もあります。

結婚式での親族の役割

親族としての役割

式典において、親族はさまざまな役割を担うことが一般的です。スピーチや受付、余興といった目立つ役割を担当することもありますが、それに加えて、裏方としての準備作業や参加者の案内、サポートなど、多岐にわたる業務を引き受けることもあります。

特に、地域や家族の伝統が重視される場合、役割分担が厳密に決められていることがあります。こうした行事の中での役割を通じて、親族同士の協力や絆が深まることも少なくありません。

フォーマルな場での呼称

公式な場で使用される親族の呼称は、特に礼儀や格式が求められる場面で重要視されます。結婚式や法事などの場では、親族間で正式な呼び名を用いることで、参加者全体に対して統一感や礼儀正しさを示すことができます。

また、呼び名は地域や家系によって異なることもあり、慣例を尊重した呼称が使用されることが一般的です。

加えて、目上の親族に対しては丁寧な敬称が使われることが多く、儀式の進行においても一種のマナーとして機能しています。

親族同士の結婚に関する見解

法律的には特定の親族同士の結婚が許可されていますが、社会的な視点からは多様な意見があります。

歴史的に見ると、親族間の結婚は家系や財産を守るために推奨されていた時代もありましたが、現代では価値観や文化的背景が多様化しており、賛否が分かれることが一般的です。

ある地域や家庭では親族同士の結婚を忌避する傾向が見られる一方で、他の地域では許容される場合もあります。こうした意見の相違は、家族間や親族間での価値観の違いを象徴していると言えるでしょう。

特定親族と近親者の違い

用語上の違い

近親者と特定親族は、法的な親等によって区別されています。

近親者は親子や兄弟姉妹など、血縁的に密接なつながりを持つ親等の近い関係を指し、特定親族はそれよりも親等が遠く、例えば従兄弟姉妹などが含まれます。

この区別は法的手続きや社会的な呼称において重要な役割を果たしており、親族間での責任や権利の範囲を決める際の基準となっています。また、親族間の法律や文化による慣習的な呼称も、この親等に基づいて定められています。

関係性の特徴

近親者と親族との関係性には、日常生活における関わり方や心理的な距離感の違いがあります。

近親者同士は家族内で多くの時間を共有するため、共通の経験や価値観を持つことが多く、感情的なつながりが深まりやすいです。

一方、特定親族との関係は、生活環境や接触頻度によって異なり、家庭によっては年に数回の行事で顔を合わせる程度にとどまる場合もあります。

これにより、関係が形式的であることもありますが、特定親族同士が助け合いを行う例も少なくありません。

さらに、地域や社会環境の影響を受けて、親族間の距離感に違いが生じることがあります。例えば、都市部では親族同士のつながりが薄れる傾向がありますが、地方では強固な親族ネットワークが維持されている場合もあります。

これに伴い、親族同士の間で相互支援や情報交換が行われることも多く、時には兄弟姉妹に近い親密さを持つ場合も見られます。また、親族関係が特定の行事やイベントを通じて再び強化されるケースもあります。

親族を示す英語表現

英語での単語

英語では、親族を示す表現が多岐にわたっています。基本的な単語としては “Cousin”(いとこ)、”Uncle”(おじ)、”Aunt”(おば)などが挙げられます。

これらの単語は親等や関係性を示す基本的なカテゴリですが、さらに親等の違いに応じた表現として “First Cousin”(第一いとこ)、”Second Cousin”(はとこ)といった詳細な言い回しも存在します。

また、結婚によって親族関係が広がる場合には、”In-law”(姻戚)という言葉を用いて関係性を区別します。

親族を指す言葉は、特定の文化や地域によって異なるニュアンスを持つこともあり、言葉そのものが持つ意味や用法が多様です。

例えば、アメリカの一部地域では、親族を親しい友人にも比喩的に使用することがあります。一方、正式な書類や会話では、適切な用語を使用することが求められます。

表現の多様性

英語では、性別や年齢にかかわらず統一された単語が使われることが一般的です。

例えば、”Cousin”という言葉は性別に依存せず使用され、特に正式な場や日常会話で頻繁に用いられます。しかし、親密な間柄では、カジュアルな表現が見られることもあります。

代表的な例として、”Cuz”という省略形が若者を中心に親しい相手への呼びかけとして使われることがあります。

また、特定の英語圏では親族名を省略したニックネームを付けることも一般的です。

例えば、”Auntie”や”Unc”といった表現が使用されることがあります。こうした多様な表現は、親族との関係性や文脈に応じて適切に選ばれ、コミュニケーションを円滑にする役割を果たしています。

まとめ

親族関係は、法的および文化的に特別な位置を持つものであり、社会生活においても重要な役割を果たします。正確な理解が親族間の良好な関係維持に役立ちます。

本記事を通じて、親族間のつながりや呼称に関する理解が深まり、日常生活でのコミュニケーションに役立てていただければ幸いです。