風習

風習 成人の日の起源と意義!2025年の日付と成人式の歴史は?

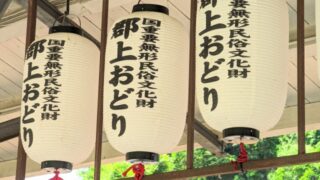

成人の日は、ハッピーマンデー制度の導入により、毎年1月の第二月曜日に変更されています。それでは、2025年の成人の日は具体的にいつになるのでしょうか?この日の背景や意味に興味を持つ人も多いと思いますので、本稿では成人の日の詳細について解説し...

風習

風習  二十四節気

二十四節気  二十四節気

二十四節気  二十四節気

二十四節気  二十四節気

二十四節気  風習

風習  風習

風習  二十四節気

二十四節気  風習

風習