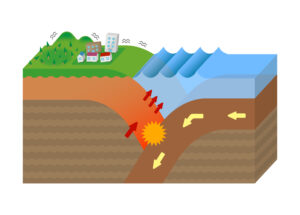

大地震の発生後に襲来する津波には、いくつかの種類の警報が存在します。

「津波予報」「津波警報」「大津波警報」と、似たような名称が多く、どれがどの程度のリスクを示しているのか分かりにくいと感じる方もいるかもしれません。

そこで、津波警報の種類とそれぞれの基準について、詳しく解説します。津波の高さや危険度についても整理し、わかりやすい一覧表で確認できるようにしました。

津波警報の分類!予報から大津波警報までの危険度の違い

津波は、わずか30cm程度の高さでも「歩行が困難になる」ほどの力を持っているため、軽視すると非常に危険です。

実際、30cm未満の津波でも転倒や負傷のリスクがあるため、避難が必要とされています。

以下の表に、津波の危険度を示す警報の種類とその意味をまとめました。

| 区分 | 警報の種類 | 内容 |

|---|---|---|

| 警報 | 大津波警報 | 最大限の警戒が必要 |

| 津波警報 | 警戒が求められる | |

| 注意報 | 津波注意報 | 津波到達が予測されるため注意が必要 |

| 予報 | 津波予報 | 災害の可能性があるため留意が必要 |

津波の警報レベルは大きく3段階に分かれ、「津波予報」→「津波注意報」→「津波警報」の順に危険度が高まります。

また、警報の中でも「津波警報」と「大津波警報」に分かれ、合計4種類の警戒レベルが設定されています。

最も低いレベルの「津波予報」は、津波の発生が予測されるものの、影響は限定的と考えられます。ただし、「津波は来ない」のではなく、「規模が小さい津波が確認されている」と理解することが重要です。

種類別に見る津波警報と予測される津波の高さ

気象庁が発表する津波警報や注意報は、「津波の高さに応じた危険度」を示しています。

では、それぞれの警報レベルで予想される津波の高さはどの程度なのでしょうか。以下に、警報ごとの予測される津波の高さをまとめました。

| 種類 | 予測される津波の高さ(m) |

|---|---|

| 大津波警報 | 3~10m以上 |

| 津波警報 | 1~3m |

| 津波注意報 | 0.2m~1m未満 |

| 津波予報 | 0.2m(20cm)未満 |

冒頭でも触れたように、津波の高さが30cmに達すると、人が立っていることが困難になります。そのため、沿岸地域にいる際に「津波予報」で示される0.2m(約20cm)の波でも、十分に警戒が必要です。

「津波アラートが発表されたら、どの段階で注意すればよいのか?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、実際にはアラートが発令された時点で既に危険な状況にあると考えるべきです。たとえ「津波予報」であっても、油断せず迅速に行動することが重要です。

これらの警報レベルを把握することで、自分がいる場所からどの程度の高さに避難すべきかを判断する指標となります。適切な避難行動をとるために、事前に避難経路を確認しておきましょう。

種類別に見る津波警報と予測される津波の高さ

気象庁が発表する津波警報や注意報は、「津波の高さに応じた危険度」を示しています。

では、それぞれの警報レベルで予想される津波の高さはどの程度なのでしょうか。以下に、警報ごとの予測される津波の高さをまとめました。

| 種類 | 予測される津波の高さ(m) |

|---|---|

| 大津波警報 | 3~10m以上 |

| 津波警報 | 1~3m |

| 津波注意報 | 0.2m~1m未満 |

| 津波予報 | 0.2m(20cm)未満 |

冒頭でも触れたように、津波の高さが30cmに達すると、人が立っていることが困難になります。そのため、沿岸地域にいる際に「津波予報」で示される0.2m(約20cm)の波でも、十分に警戒が必要です。

津波警報時の避難先について

津波の高さが予測されたら、どこへ避難すべきかも重要なポイントです。一般的な建物の階高を考慮すると、避難の目安が見えてきます。

| 建物種類 | 階数 | 床から天井の高さ(m) | 予測津波の影響 |

|---|---|---|---|

| 家 | 1階 | 0m~2.4m | 浸水の危険性あり |

| 家 | 2階 | 2.4m~4.8m | 危険ライン |

| ビル | 1階 | 0m~3m | 浸水の危険性あり |

| ビル | 2階 | 3m~6m | 要注意 |

| ビル | 3階 | 6m~9m | 安全の可能性あり |

「津波警報」が発令された場合、

予測される波の高さは最大3mに達するため、建物の2階では津波の影響を完全に回避することが難しい状況となります。

そのため、安全を確保するには最低でも3階以上への避難が推奨されます。特に、沿岸地域では波の勢いが強く、浸水リスクが高まるため、早めの行動が重要です。

「大津波警報」が発令された際には、

津波の高さが10mを超える可能性があり、より迅速で適切な避難が求められます。

この場合、最低でもビルの5階(12m以上)に避難する必要がありますが、それでも絶対的な安全が保証されるわけではないため、周囲の地形や建物の構造を考慮し、できるだけ高台や安全な場所を目指すことが肝心です。

また、大津波の際には、引き波による強力な流れが発生し、建物の低層階に留まることは危険を伴います。

まとめ

津波の危険を最小限に抑えるためには、事前の避難計画を立てることが不可欠です。

最寄りの避難所や高台の位置を確認し、家族や周囲の人々と避難経路を共有しておくことが重要です。

アラートが発令された際には、速やかに避難行動を開始し、適切な高さまで逃げることで、自身や家族の命を守ることにつながります。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。