二十四節気

二十四節気 秋分の日の由来と意味 2025年の日付や主要な行事について探る

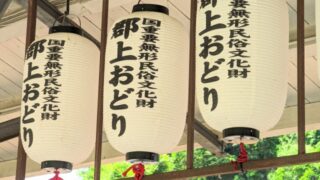

秋分の日は日本の祝日で、国民が休暇を楽しむ日として知られています。休日を前後に組み合わせることで、3日間や4日間の連休(シルバーウィーク)となることもあり、旅行の計画を立てる人も多いでしょう。また、この日は一般的に墓参りをする習慣があるため...

二十四節気

二十四節気  風習

風習  風習

風習  風習

風習  風習

風習  風習

風習  風習

風習  風習

風習  風習

風習  風習

風習